Сегодня день рождения Николая Гоголя — первого в русской литературе комика в современном смысле этого слова. Но он нередко смеялся «сквозь слезы», и трагикомедия жизни Гоголя позволяет провести вполне легитимную параллель с Джокером в исполнении Хоакина Феникса.

В своей лекции кандидат филологических наук и писатель Иван Чернышов объясняет, как шутил Гоголь и каким образом это сказалось на его текстах.

В своей лекции кандидат филологических наук и писатель Иван Чернышов объясняет, как шутил Гоголь и каким образом это сказалось на его текстах.

Иван Чернышов

Кандидат филологических наук, писатель

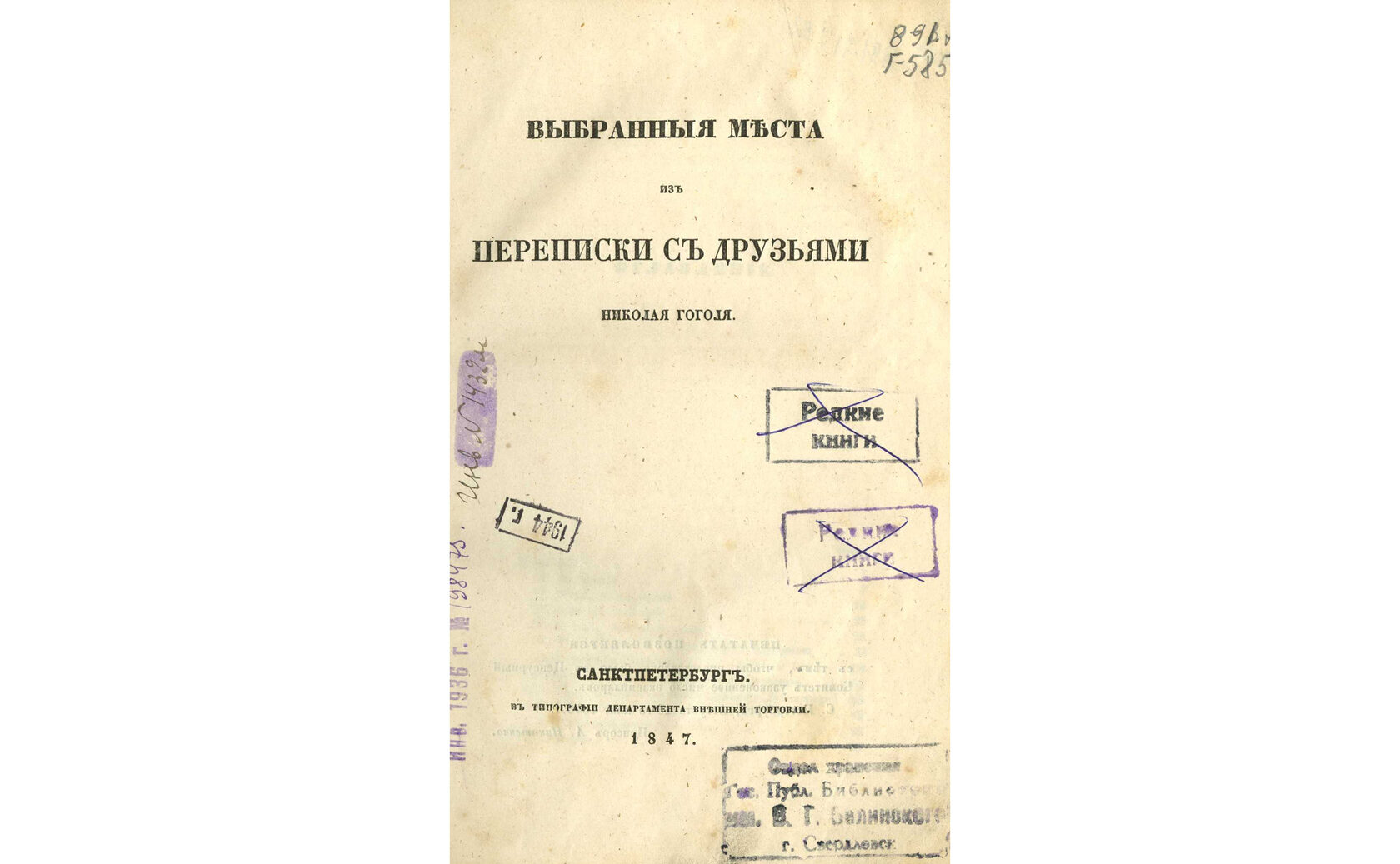

«Плохое письмо» в книге «Выбранные места»

— Филолог Александр Жолковский предположил, что разговор о роли плохого письма нужно начинать с Гоголя. Но что такое «плохое письмо»? Жолковский счел, что Гоголь «с самого начала писал плохо», поэтому у него «периодически возникала необходимость в уничтожении собственных текстов», а сжег он не только второй том «Мертвых душ», — причем дважды, — но и юношескую повесть, романтическую поэму, историческую драму.

Возможно, «плохое письмо» значит «пошлое»? О том, что Гоголь шутил пошло, писали критики, филологи и философы. Но возьмем, скажем, его шутки про пьяниц, вот они — «пошлые»? Петросян гарантирует, что эта тема вечна. Нет, по-настоящему плохо и пошло получается, когда, пошутив сто раз про пьяниц, в сто первый автор вдруг морализаторствует.

Писатель Алексей Писемский оставил характерный отзыв: «У Гоголя, при всей высоте комического полета, к сожалению в конце его деятельности мы видим противуположное явление… он еще в „Мертвых душах“ пытался поучать русских людей посредством лирических отступлений и возгласов: „Ах, птица тройка“ и... в переписке с друзьями дошел, наконец, до чертиков... писем с подобными претензиями и в то же время фразистых и пошлых я не читывал ни у одного самого глупого и бездарного писаки».

«Плохо» стало, когда Гоголь переродился из автора «Носа» в автора «Выбранных мест»¹, и «Выбранные места» — провал потому, что книга вопиюще бестактна: «Мы как читатели не можем себе представить, чтобы автор был столь бестолков и глуп. Но как быть с „Выбранными местами“, где автор именно таков?» — спрашивает Жолковский.

Возможно, «плохое письмо» значит «пошлое»? О том, что Гоголь шутил пошло, писали критики, филологи и философы. Но возьмем, скажем, его шутки про пьяниц, вот они — «пошлые»? Петросян гарантирует, что эта тема вечна. Нет, по-настоящему плохо и пошло получается, когда, пошутив сто раз про пьяниц, в сто первый автор вдруг морализаторствует.

Писатель Алексей Писемский оставил характерный отзыв: «У Гоголя, при всей высоте комического полета, к сожалению в конце его деятельности мы видим противуположное явление… он еще в „Мертвых душах“ пытался поучать русских людей посредством лирических отступлений и возгласов: „Ах, птица тройка“ и... в переписке с друзьями дошел, наконец, до чертиков... писем с подобными претензиями и в то же время фразистых и пошлых я не читывал ни у одного самого глупого и бездарного писаки».

«Плохо» стало, когда Гоголь переродился из автора «Носа» в автора «Выбранных мест»¹, и «Выбранные места» — провал потому, что книга вопиюще бестактна: «Мы как читатели не можем себе представить, чтобы автор был столь бестолков и глуп. Но как быть с „Выбранными местами“, где автор именно таков?» — спрашивает Жолковский.

Экземпляр от типографии Департамента внешней торговли. 1847 год

Восприятие современниками «Выбранных мест» как плохого текста было вызвано именно неувязками в стиле. Здесь Гоголь сочетает высокую церковнославянскую лексику с просторечьем, однако если у протопопа Аввакума это звучит органично, а у Пушкина в «Медном всаднике» редко, но метко, то у Гоголя совсем не редко и не очень метко, и читатель слышит фальшь. В эпоху реализма так писать было именно «плохо», — кроме того, раздражал и учительский тон.

Гоголь был великолепным мастером комического, но от него ждали и «духовной пищи», и он гордо принял эту миссию, пытался стать историком — да только не получилось.

Поздний Гоголь «предавался мании величия как по крупным, так и по мелким поводам, требовал себе лестницу в небо», пишет Жолковский. И когда «Выбранные места» начали ругать, их публикацию он «свалил на дурных советчиков, а сжигание второго тома „Мертвых душ“ — на лукавого». Набоков сравнил эту ситуацию со сказкой о рыбаке и рыбке, а Гоголя — со старухой из-за его амбиций: «Гоголь убеждал других и самого себя, что напишет произведение, бесконечно важное для России… и уговаривал друзей, что отныне его жизнь священна, что с его плотской оболочкой надо обращаться любовно, беречь ее, как треснувший глиняный сосуд, содержащий вино мудрости».

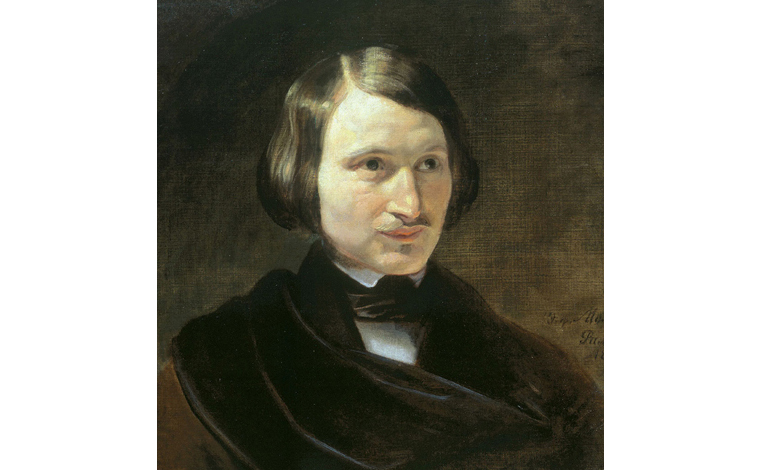

Федор Моллер. Потрет Николая Гоголя. 1840 год / Ивановский областной художественный музей

Гоголь дошел до того, что стал требовать, чтобы его рассуждения читались во время поста, как сакральные тексты. И фраза «Горе кому бы то ни было, не слушающему моего слова!» тоже была сказана серьезно. Такой тон нельзя было терпеть. Критик Петр Плетнев в письме Гоголю раздражался: «Но что такое ты?.. существо скрытное, эгоистическое, надменное, недоверчивое и всем жертвующее для славы».

Цензор Александр Никитенко не пропустил ряд фрагментов не потому, что находился под влиянием либералов, как думал Гоголь, а именно потому, что увидел: бестактность «Выбранных мест» многим покажется оскорбительной. Да и духовный цензор запретил ряд фрагментов с резолюцией «Нельзя пропустить, ибо у сочинителя понятия о сих [религиозных] предметах конфузные». И даже Набоков, ставя Гоголя чуть ли не выше всех в русской литературе, фактически не считал «Выбранные места» за подлинно гоголевский текст. Поэтому далее мы рассмотрим «подлинно гоголевские» произведения.

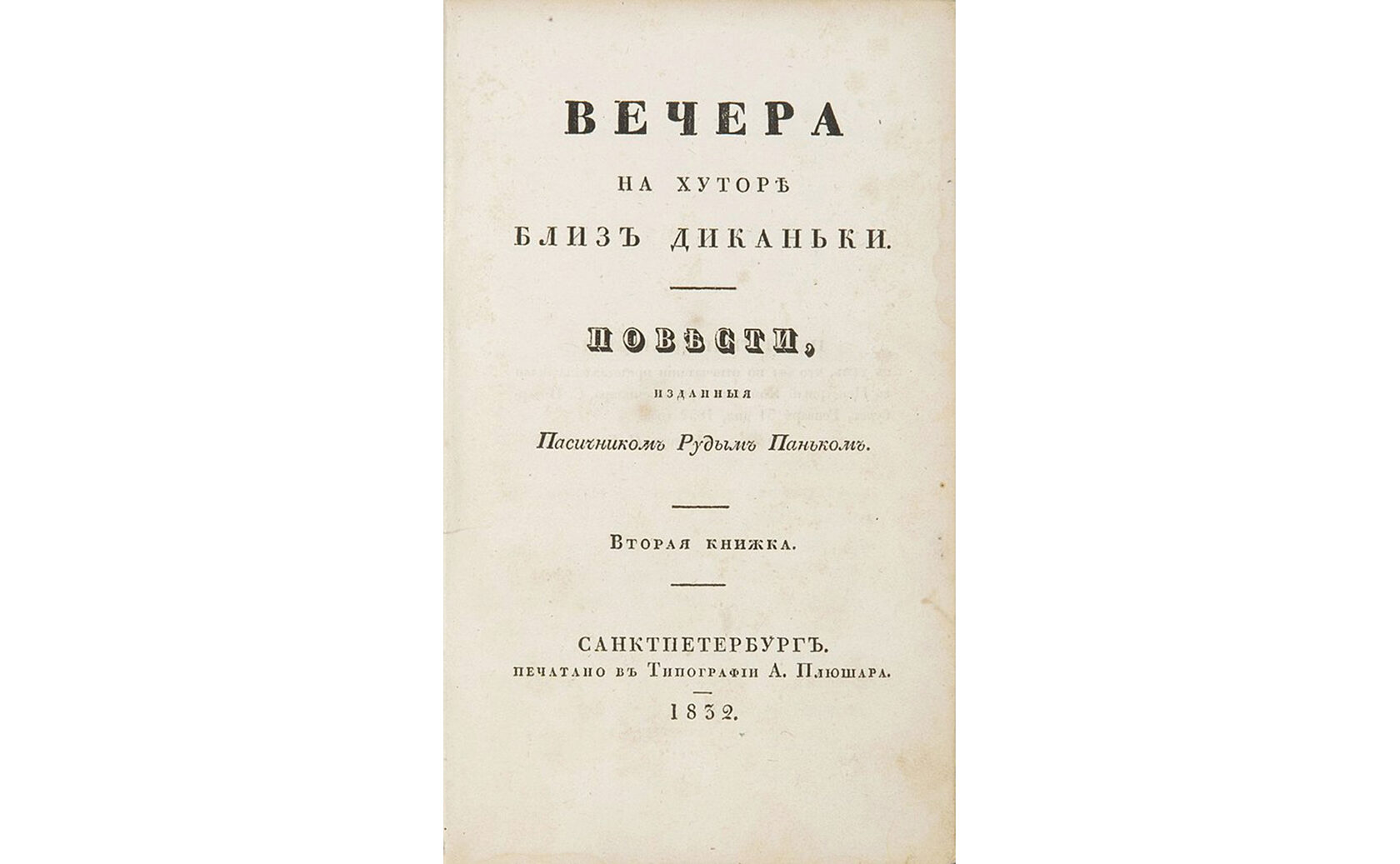

«Вечера на хуторе»: отравление гиперболой и сложные сны

В прозе Гоголя от «Вечеров» до «Мертвых душ» красной нитью проходит прием, повторяемый столь часто, что Андрей Белый пошутил, будто Гоголь им отравился, — конечно, это гипербола.

Гигантомания Гоголя переросла в мегаломанию. Была ли прежде в литературе такая страсть к преувеличению, такая широта размаха? Конечно, была: у Рабле. В статье «Рабле и Гоголь» Бахтин исследовал эту тему и пришел к выводу: «У Гоголя нет точки зрения серьезности, противопоставленной смеху… Смех Гоголя создает… катарсис пошлости».

Розанов считал, что Гоголь хотел выставить «пошлость пошлого человека», и его на много лет заняла «одна пошлость». Он добавляет: «Почти весь Гоголь есть пошлость в смысле содержания. И — гений по форме, по тому, „как“ сказано и рассказано».

Конфликт между «что» и «как» — это конфликт сюжета и композиции. Важно, что «композиция у Гоголя не определяется сюжетом — сюжет у него всегда бедный, взято только комическое… Необходимость иметь что-то похожее на сюжет стесняла Гоголя», писал Борис Эйхенбаум.

Гигантомания Гоголя переросла в мегаломанию. Была ли прежде в литературе такая страсть к преувеличению, такая широта размаха? Конечно, была: у Рабле. В статье «Рабле и Гоголь» Бахтин исследовал эту тему и пришел к выводу: «У Гоголя нет точки зрения серьезности, противопоставленной смеху… Смех Гоголя создает… катарсис пошлости».

Розанов считал, что Гоголь хотел выставить «пошлость пошлого человека», и его на много лет заняла «одна пошлость». Он добавляет: «Почти весь Гоголь есть пошлость в смысле содержания. И — гений по форме, по тому, „как“ сказано и рассказано».

Конфликт между «что» и «как» — это конфликт сюжета и композиции. Важно, что «композиция у Гоголя не определяется сюжетом — сюжет у него всегда бедный, взято только комическое… Необходимость иметь что-то похожее на сюжет стесняла Гоголя», писал Борис Эйхенбаум.

Экземпляр от типографии А. Плюшара. 1832 год

«Вечера на хуторе» интересны и для анализа снов: «Сон Обломова», сны Тургенева, Достоевского — наследники гоголевских. Удивительно, как молодой Гоголь строил сны закрученнее, чем у Нолана в «Начале». «Все творчество Гоголя можно представить как ряд сновидений с пробуждениями во сне, — отмечал писатель Алексей Ремизов, — сон Ивана Федоровича Шпоньки — четырехступенной сон с толчками мгновенных пробуждений в мутную явь среди превращений; сон Чарткова в „Портрете“ — трехступенной — с пробуждением во сне — выходом в новое сновидение». В «Страшной мести» пан Данила «видит во сне сон Катерины… пестрый семипоясной сон… в литературе единственный. 7 ступеней сна — 7 цветных поясов: 1) Бледно-золотой, 2) Прозрачно-голубой, 3) С тихим звоном розовый, 4) Черный, 5) Темно-синий с серебром, 6) черный, 7) звучащий розовый».

Рассмотрев несколько «сложносочиненных» снов у Гоголя, можно согласиться с Ремизовым в том, что в глазах писателя грань между сном и явью размывается: «Мир как наваждение; во сне и наяву морока, и некуда проснуться».

«Ревизор» и миф о Протее

Хлестаков — не просто лжец, он — Протей, способный принять любое обличье. Почему он врет? Как отмечает Юрий Лотман, основа вранья Хлестакова — презрение к себе: «Вранье потому опьяняет Хлестакова, что в вымышленном мире он может… стать другим».

Лжец интересует Гоголя, ведь он сам лжец по Лотману: «Гоголь был лгун… Вершиной [его] искусства было скрыть себя, выдумать вместо себя другого человека и от его лица разыгрывать водевиль ложной искренности… гоголевский образ лжеца носит не деструктивный, а конструктивный характер; он не разрушает существующего мира, а создает новый актом лжи. Эта ложь — акт творения… Быть лгуном для Гоголя — не естественное состояние человека… человек тяготеет к правде, но жизнь делает его героем противоестественных ситуаций. По сути не он обманывает действительность, а действительность обманывает его».

Лжец интересует Гоголя, ведь он сам лжец по Лотману: «Гоголь был лгун… Вершиной [его] искусства было скрыть себя, выдумать вместо себя другого человека и от его лица разыгрывать водевиль ложной искренности… гоголевский образ лжеца носит не деструктивный, а конструктивный характер; он не разрушает существующего мира, а создает новый актом лжи. Эта ложь — акт творения… Быть лгуном для Гоголя — не естественное состояние человека… человек тяготеет к правде, но жизнь делает его героем противоестественных ситуаций. По сути не он обманывает действительность, а действительность обманывает его».

Экземпляр от типографии Николая Степанова. Второе издание. 1841 год. Источник: аукционный дом «Литфонд»

Быть Протеем, не иметь своей формы — творческий метод Гоголя. Условные сюжет и форма заполнялись подлинно гоголевским содержанием — здесь он был вполне искренен. Но «Выбранные места», формой уходящие к Фоме Кемпийскому, не выдержали конфликта формы и содержания.

«Мертвые души»: автор vs рассказчик

Набоков заметил, что «искать в „Мертвых душах“ подлинную русскую действительность так же бесполезно, как представлять себе Данию по „Гамлету“». Можно обобщить: искать в литературе подлинную действительность бесполезно. Литература — не про это немножко.

Весомая доля новаторства Гоголя заключается в том, что в его текстах разжегся конфликт автора и рассказчика. Лирические отступления «Мертвых душ» — это их борьба за нарратив, за внимание читателя, постоянное перетягивание одеяла. И это именно борьба: в лирических отступлениях, скажем, «Онегина» нет конфликта, роман Пушкина гармоничен, и, хотя образ автора там меняется, отступления и основной текст принадлежат одному и тому же голосу.

Гоголевская же поэма — это поле битвы соперничающих голосов. Именно на этом уровне реализованы подлинные смыслы Гоголя, ведь его «интересовал герой, не имеющий своего лица, своего дела, своей внутренней организации и мгновенно адаптирующийся под структуру окружающего пространства», как отмечает Лотман. Это и Чичиков, и Хома Брут, и Хлестаков, и Башмачкин, и Поприщин. Все они — Протеи, как их автор. Их голоса изменчивы и подчас нестабильны, и Гоголь как бы колеблется вместе с ними при выборе тона, «распадаясь» на «лирического» автора и «комического» рассказчика.Однако Чичиков, «средний нормальный человек», — начинает по ходу поэмы приобретать отдельный статус, он — аполлонический герой. «Чичиков изрекал истины „всему есть граница“, „бесполезно приобретать вещь, решительно ненужную“, „не следует подвергаться неизвестности“», отметил Ремизов — советы в духе дельфийского оракула.

Весомая доля новаторства Гоголя заключается в том, что в его текстах разжегся конфликт автора и рассказчика. Лирические отступления «Мертвых душ» — это их борьба за нарратив, за внимание читателя, постоянное перетягивание одеяла. И это именно борьба: в лирических отступлениях, скажем, «Онегина» нет конфликта, роман Пушкина гармоничен, и, хотя образ автора там меняется, отступления и основной текст принадлежат одному и тому же голосу.

Гоголевская же поэма — это поле битвы соперничающих голосов. Именно на этом уровне реализованы подлинные смыслы Гоголя, ведь его «интересовал герой, не имеющий своего лица, своего дела, своей внутренней организации и мгновенно адаптирующийся под структуру окружающего пространства», как отмечает Лотман. Это и Чичиков, и Хома Брут, и Хлестаков, и Башмачкин, и Поприщин. Все они — Протеи, как их автор. Их голоса изменчивы и подчас нестабильны, и Гоголь как бы колеблется вместе с ними при выборе тона, «распадаясь» на «лирического» автора и «комического» рассказчика.Однако Чичиков, «средний нормальный человек», — начинает по ходу поэмы приобретать отдельный статус, он — аполлонический герой. «Чичиков изрекал истины „всему есть граница“, „бесполезно приобретать вещь, решительно ненужную“, „не следует подвергаться неизвестности“», отметил Ремизов — советы в духе дельфийского оракула.

Экземпляр от Университетской типографии. 1842 год

И, как над любым аполлоническим героем, над Чичиковым тяготеет фатум. Однако «нормален в „Мертвых душах“ один Чичиков, он пусть и маленький человек, но далеко не такой бессловесный, как Акакий, и не такой безумец, как Поприщин», считают Вайль и Генис, поэтому задача трехтомной поэмы («оживление» «мертвых душ») выглядела поначалу решаемой.

Однако многие персонажи «Мертвых душ» — это модели, не совсем люди: «Манилов, Собакевич, Коробочка, Плюшкин — эпические фигуры, они пришли из мира сказки… они величественны в своих страстях и пороках: если Плюшкин и прореха, то сразу на всем человечестве. Это былинные герои», продолжают Вайль и Генис, а не просто смешные аллегории пороков.

Эти герои не развиваются: вероятно, Плюшкин так и умрет скрягой, Манилов так и не перевернет страницу, Собакевич так и останется медведем. Да, мы не можем себе представить, чтобы они изменились. Более того, Плюшкин будто родился скрягой, Собакевич будто родился медвежонком.

Достоинство это или недостаток? Гоголь сполна получил от критиков: мол, это провал, ведь его герои неспособны выполнить его же задачу воскресения мертвых душ, такие души не могут стать живыми. Более того, Гоголя упрекали в том, что он изображал человека без сочувствия: невидимых слез никто не разглядел, — так может, и не было этих слез?

«Все мои мысли негативные»²

Конечно, Гоголь знал не только смех, но и страдания — базу русской литературы. С какой тяжестью пробирался Гоголь к вершинам искусства! «От письма к письму жалуется он на „лень“, „бездействие“ и „неподвижность“, на „умственный запор“», отмечает литературовед Юрий Манн. Сам Гоголь пишет: «Боже, сколько кризисов!.. Сколько я поначинал, сколько пережег, сколько бросил!», «На меня находили припадки тоски необъяснимой. Чтобы развлекать себя, я придумывал все смешное, что только мог».

И Гоголь сердился и смеялся, ведь, как он думал, «не рассердившись, не говорится никакая правда», но «комизм кроется везде, живя посреди него, мы его не видим».

Тотальность комизма вылилась в то, за что Гоголя и упрекали: он призывал видеть в Акакии брата, но в действительности будто не любил ни его, ни Чичикова, ни реальную женщину («Коли человек влюбился, он все равно что подошва»), ни абстрактную божью тварь, ни даже природу.

И Гоголь сердился и смеялся, ведь, как он думал, «не рассердившись, не говорится никакая правда», но «комизм кроется везде, живя посреди него, мы его не видим».

Тотальность комизма вылилась в то, за что Гоголя и упрекали: он призывал видеть в Акакии брата, но в действительности будто не любил ни его, ни Чичикова, ни реальную женщину («Коли человек влюбился, он все равно что подошва»), ни абстрактную божью тварь, ни даже природу.

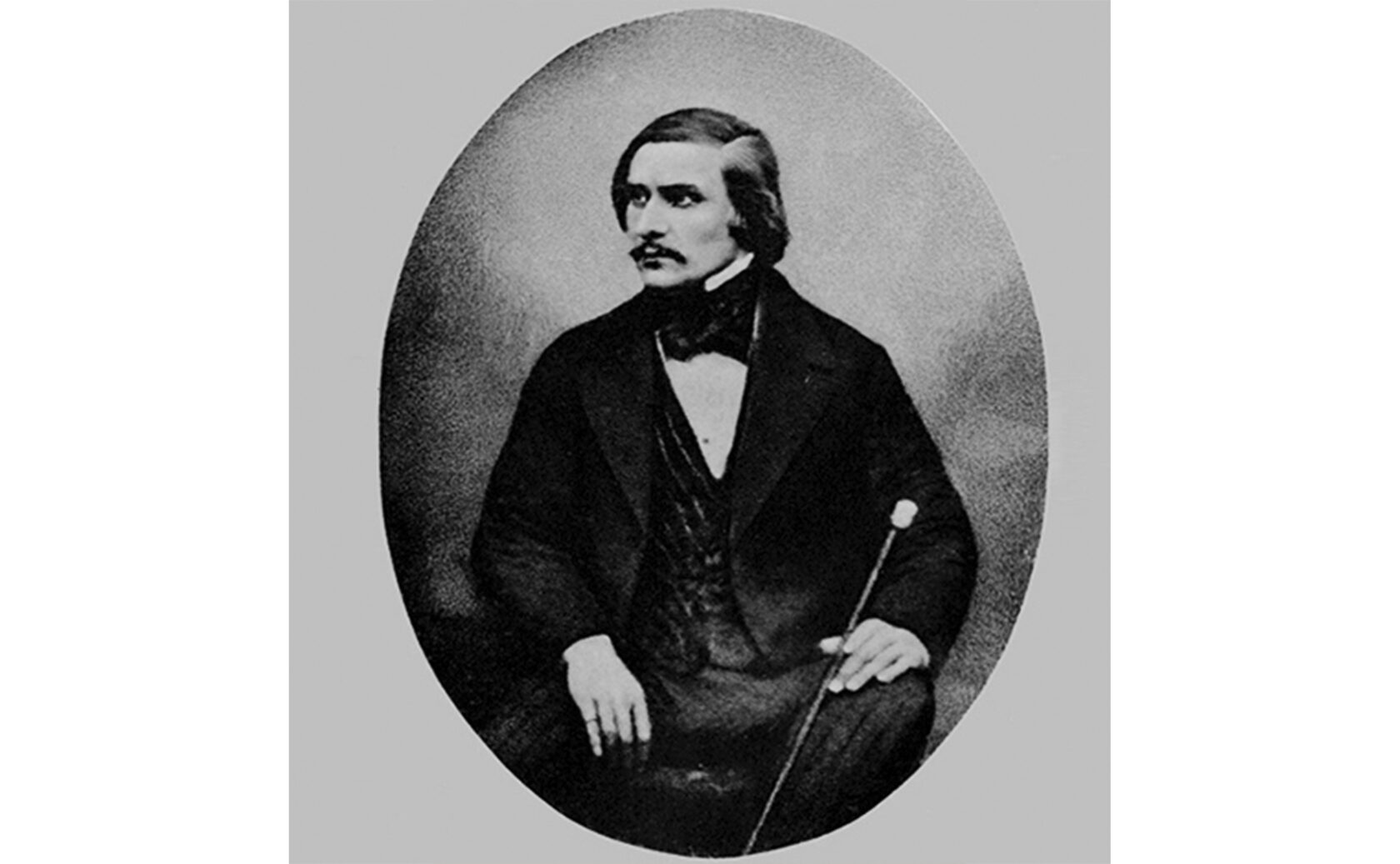

Изображение с дагерротипа. 1845 год

Гоголь не стал духовным учителем. Однако его подлинные заслуги лежат в сферах стиля, внутренней структуре его произведений. Гоголь превратил сатиру из чисто полемического жанра в жанр подлинно высокий, а также представил абсолютно новый в русской литературе тип конфликта: «автор против рассказчика». «Подлинный сюжет у Гоголя — в стиле, во внутренней структуре… Для того чтобы по достоинству его оценить, надо… отвергнуть привычную шкалу литературных ценностей», считал Набоков. «Место Гоголя в истории сатиры таково, что он впервые в русской литературе превратил сатиру из жанра инвективы в эстетическую модальность художественного письма» — отмечал филолог Валерий Тюпа.

И, совсем подытоживая, Гоголь — это не морализм «Выбранных мест» и хиханьки ради хиханек, а амбивалентность, сатирическая биполярность плюс эстетика.

¹ «Выбранные места» — сборник нравоучительных наставлений на тему «как правильно жить». Он включает изложенные доктринерским тоном мысли о том, как вести себя женщине, как помогать нищим, как «Нужно любить Россию» и тому подобное. Гоголь ссылается на труды церковных авторитетов вроде Фомы Кемпийского (отсюда прозвище позднего Гоголя — «Фома» и последующая пародия Достоевского, где героя зовут Фома). Неуместности добавляет и то, что эти труды и так входили в обязательное чтение гимназистов: публицист Иван Аксаков сердито напоминал Гоголю, что нечему ему, уже пожилому человеку, напоминать про Фому, которого он еще в юности прочитал. — Прим. лектора.

² Цитата из фильма «Джокер» (2019). — Прим. «Фальтера».

Ранее «Фальтер» публиковал лекцию Ивана Чернышова о «Египетской марке» Осипа Мандельштама, а также рассказ «Растворение в тишине» — трагическую одиссею с реверансами модернизму — и его ироничные стихи.

Мы выпускаем тексты о важном. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы не пропустить.

Хотите поддержать редакцию? Прямо сейчас вы можете поучаствовать в сборе средств. Спасибо 🖤

Хотите поддержать редакцию? Прямо сейчас вы можете поучаствовать в сборе средств. Спасибо 🖤